私のeTaxによる確定申告は、「確定申告eTax入力①源泉徴収票から情報を転記!!」で解説したとおり給与所得と人的控除の入力を終えたので、納付も還付もない状態になっています。この状態から個人の状況に合わせて、所得や控除の入力を行なっていきます。

今回は給与所得以外の所得の入力を行います。

- 給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要

- 個人年金保険が年金で支払われている場合は確定申告が必要

- 一時所得は50万円を超える場合確定申告が必要

- 上場株式等の譲渡所得は申告分離課税として区別して扱う

- NISA/iDeCoは非課税口座なので確定申告の必要はない

確定申告が必要な所得とは

給与所得者が給与以外の所得がある場合、確定申告が必要かどうかを判断する必要があります。国税庁ホームページ内の「確定申告が必要な方」には、その条件が列記されています。いろいろと細かいことが書いてありますが、ざっくり言うと給与所得以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

では給与所得以外の所得ってどんなものがあるでしょうか。副業を行なっていないサラリーマンの場合、雑所得と一時所得が主なものになるでしょう。ひとつずつ見ていきましょう。

雑所得

まず雑所得についてです。雑所得とはその名のとおり他の所得に当てはまらない所得です。主なものとして、公的年金等に係る雑所得とそれ以外の雑所得に分けることができます。公的年金等には公的年金のほか、確定拠出年金を年金で受け取った場合などが含まれます。公的年金等以外の雑所得には、講演料や原稿料、個人年金保険を年金で受け取っている場合などが含まれます。雑所得でも必要経費が認められており、公的年金等に係る雑所得では一定の控除が受けられます。

| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | |

|---|---|---|

| 65歳未満の方 | 60万円以下 | 0円 |

| 60万円超130万円未満 | 収入金額ー60万円 | |

| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 ー27万5千円 | |

| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 ー68万5千円 | |

| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 ー145万5千円 | |

| 1,000万円以上 | 収入金額ー195万5千円 | |

| 65歳以上の方 | 110万円以下 | 0円 |

| 110万円超330万円未満 | 収入金額ー110万円 | |

| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 ー27万5千円 | |

| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 ー68万5千円 | |

| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 ー145万5千円 | |

| 1,000万円以上 | 収入金額ー195万5千円 |

65歳未満の方で給与所得以外の収入が公的年金だけの場合、公的年金の収入が80万円を超えると雑所得が20万円を超えるので確定申告が必要になります。

個人年金保険を年金で受け取っている場合、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が雑所得の所得金額となります。この金額が25万円を超える場合、所得金額の10.21%が所得税および復興特別所得税として源泉徴収されます。

「サラリーマン向け税金 基本のキ!!」の投稿で自分の所得税率を覚えておきましょうとお伝えしました。個人年金保険は10.21%の税率で源泉徴収されているので、自分の税額が10.21%より低い場合は税金が還付され、税率が10.21%より高い場合は税金を納付する必要があることになります。

私は公的年金はまだ受け取っていませんが、個人年金保険を年金で受け取っているのでeTaxで申告します。実際の入力については、「雑所得の入力」の章で解説します。

一時所得

一時所得は国税庁の「一時所得」のページで詳しく解説されています。以下のようなものが一時所得にあたります。

- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

- 懸賞や福引きの賞金

- 競馬や競輪の払戻金

一時所得は以下で計算します。

総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円)

上の式は、所得が50万円を超えなければ一時所得はゼロということを意味しています。また、計算された一時所得の1/2を他の所得と合算して総所得を計算することになっています。

上場株式等の譲渡所得・配当所得

サラリーマンでも投資をされている方が増えていると思います。投資を行うにあたり、上場株式や投資信託、ETFなどの売買に係る譲渡所得、および配当所得に関する税金について理解しておく必要があります。

このテーマはいろいろと考慮する点が多いので、都度解説を投稿していこうと思っていますが、確定申告が必要かどうかという観点で少し解説しておきます。

基本的なこととして、上場株式等の譲渡所得は他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算して申告する申告分離課税と呼ばれる制度で納税します。また、上場株式等の配当所得は、総合課税か申告分離課税を選択できるようになっています。申告分離課税の税率は譲渡所得、配当所得とも20.315%(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)です。

源泉徴収ありの特定口座ひとつだけで取引を行なっている場合、譲渡損益の通算および税金の源泉徴収が証券会社側で行われるため確定申告の必要がありません。複数の特定口座間で損益通算する場合、源泉徴収なしの特定口座や一般口座での運用益については確定申告する必要があります。

制度変更により使い勝手が良くなったNISAや個人型確定拠出年金iDeCoで投資されている方も多いと思います。NISAおよびiDeCoは運用益・配当益が非課税となる税制優遇制度ですので、その口座での損益については確定申告を行う必要はありません。

雑所得の入力

私の場合、上場株式等の譲渡損が若干ありましたが、源泉徴収ありの特定口座内で配当所得との損益通算が行われるため確定申告の必要がありませんでした。一時所得もなく、申告が必要なものは個人年金保険の年金受領分のみなので、eTaxで入力していきます。あらかじめ生命保険会社から送られてきた「年金の支払い調書」を準備しておきます。

確定申告書等作成コーナーのトップページにある「保存データを利用して作成」をクリックし、次のページで「作成再開」をクリックします。「ファイル選択」をクリックし、保存してあったデータファイルを指定してから、「保存データ読込」をクリックします。所得税の確定申告書の横にある「作成再開」をクリックすると、前回保存した状態から入力を再開できます。

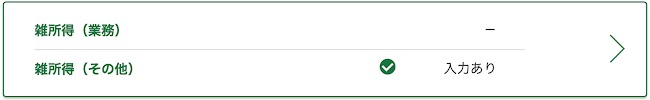

今回は雑所得の入力なので、「収入・所得の入力」のページの中にある「雑所得」をクリックします。種目で「個人年金」を選択した上で、支払い調書から収入金額(年金の支払い金額)、必要経費、源泉徴収税額を転記します。さらに、支払い者の所在地・名称を入力すれば完了です。

ここまで入力した後、「次へ」を何回かクリックして「計算結果の確認」のページまで進むと、納付または還付金額が表示されます。雑所得のところで述べたように、源泉徴収の税率10.21%より低い税率の方は還付、高い税率の方は納付になります。私は残念ながら高い税率なので納付金額が表示されています。確認が終わったら「ここまでの入力内容を保存」をクリックしてデータを保存しておきます。

まとめ

確定申告をすべき所得を解説した上で、雑所得となる個人年金保険のデータを入力しました。雑所得の入力を終えた段階で私の場合は追加納税が必要な状態になっています。次回以降種々の所得控除を入力することにより、払い過ぎた税金の還付を受けられるようにしていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士

CFP®️認定者

1級DCプランナー