先日友人と話していて、たまたまふるさと納税の話になった時、ポイント制を採用している自治体があることは知らなかったと言っていました。意外と知らない人もいるのかもしれないと思ったので、今回はふるさと納税におけるポイント制について解説したいと思います。

- ふるさと納税において、ポイント制を採用している自治体がある

- ポイント制は、寄附時点ではポイントの付与を受け、後日ポイントを利用して返礼品を申し込む仕組みである

- ポイントには有効期限があるが、再度ポイント制で寄付することによって合算ポイントの有効期限が延びる

- 物価高や制度改定によって改悪の可能性もあるので、ポイントは早めに利用したい

ポイント制自治体

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。所得に応じた限度額までの範囲の寄附では、自己負担2,000円で返礼品が受け取れる制度ということで、利用されている方も多いと思います。

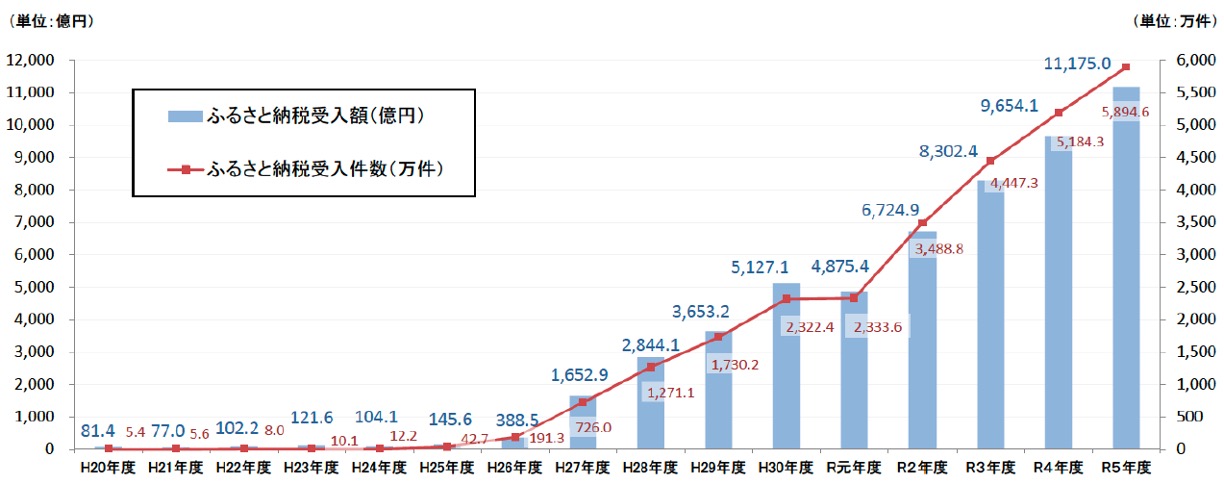

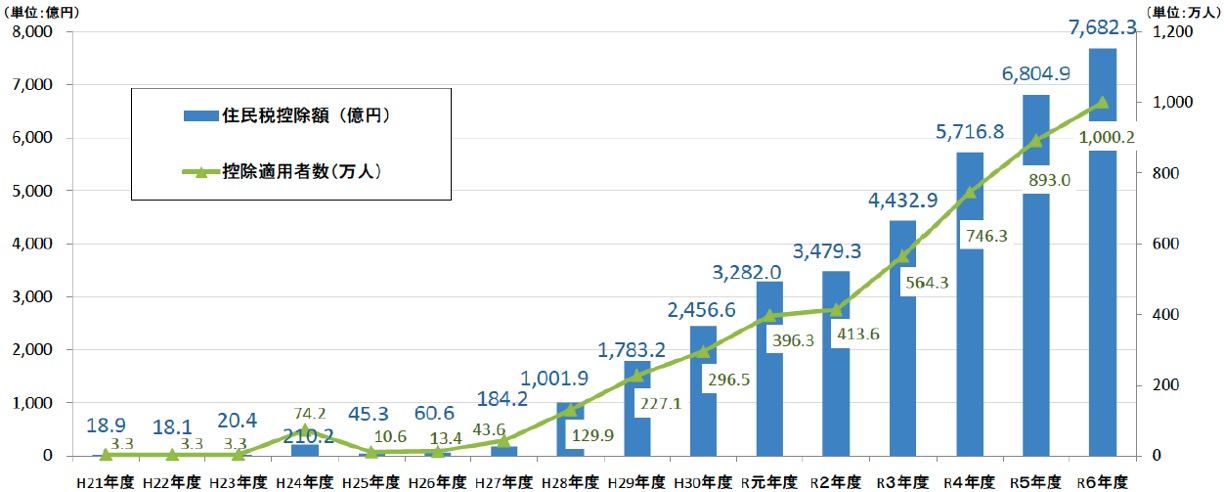

総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)」の資料によると、令和5年度に全国の自治体に寄付された総額は1兆1100億円余り、ふるさと納税によって住民税が控除された人が約1,000万人とのことです。住民税を納めている人は全国でおよそ6,000万人なので、6人に1人の割合でふるさと納税を行なっていることになります。

ふるさと納税では、寄附金額に応じた「返礼品」を受け取ることができますが、寄附の時点では返礼品を受け取らず、自治体固有のポイントをもらい、その有効期限内でポイントを返礼品と交換するという便利な制度があります。この制度は、ポイント制と呼ばれます。

ポイント制は全ての自治体が採用しているわけではないので、利用しているふるさと納税の仲介サイトで、ポイント制を採用している自治体を確認した上で利用する必要があります。

ポイント制の利用方法

ポイント制での寄附のやり方はとてもシンプルです。

返礼品を選ぶのは楽しいですが、たくさんあって選びきれず、12月を迎えてしまうことがよくあります。そんな時には、ふるさと納税の寄附限度額までポイント制の自治体に寄附しておいて、翌年にポイントを利用する、という使い方ができます。

一旦寄附をしておいて、返礼品はゆっくり奥様に選んでもらう、なんていう使い方ができるわけです。

ポイント制ふるさと納税の注意点

とっても便利なポイント制ですが、いくつか注意点があります。

ふるさと納税という制度上致し方ないところですが、付与されたポイントはその自治体でしか利用できません。

付与されたポイントを使える期間が決められています。多くの自治体が2年程度にしているようですが、1年という自治体も存在します。一方で、ポイントが残っているうちに再度寄附を行うと、残っていたポイントも含めて有効期限が延びます。どうしても返礼品が見つからない場合は、再度ポイントを購入する(寄附をする)ことで有効期限を延ばしましょう。

例えば300ポイント保有していて、280ポイントの返礼品を申し込むと、残りは20ポイントになります。20ポイントで交換できる返礼品がない場合、この20ポイントは有効活用することができません。どうしても有効活用したい場合は、有効期限を延ばす場合と同様、再度ポイントを購入する(寄附をする)ことで補充するしかありません。

物価上昇が続く中、返礼品の価格も上昇していきます。そのため、返礼品の交換時期を遅らせることによって、割高になってしまう可能性があります。利便性が良いからといって、あまり長い間ポイントのままにしておくより、早めに返礼品を申し込むようにしましょう。

まとめ

今回は、ふるさと納税のポイント制について解説しました。とても便利な制度ですが、注意すべき点もあるので、制度をよく理解して利用するようにしましょう。

ふるさと納税の仕組みと寄附限度額については、「確定申告eTax入力⑤ふるさと納税に係る寄附金控除を申告します!!」の投稿で詳しく解説しているので、そちらも参照してみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士

CFP®️認定者

1級DCプランナー