配偶者が亡くなったときにもらえる年金が遺族年金です。現在の遺族厚生年金制度には大きな男女差があり、この男女差をなくしていこうというのが年金制度改革のひとつの論点になっています。

遺族年金は現在どのような制度になっているのでしょうか。現在の制度を解説した上で、遺族年金の改定の方向性について説明していきます。なお、本解説は厚生労働省が公開している社会保障審議会年金部会の資料および議事録(2024年7月~12月)を参考にしています。

- 遺族厚生年金を生活を再建することを目的とする5年間の有期給付と位置付け、年齢要件に係る男女差を解消する方向である

- 遺族基礎年金の支給停止規定が見直され、子ども自身で選択できないような事情における支給停止規定は廃止される

- 遺族厚生年金受給権者が一定の条件のもと老齢年金の繰下げ受給をできるようになる

遺族年金制度

公的年金の加入者や年金の受給権者が亡くなった場合、一定の条件を満たす遺族に年金や一時金が支給されます。遺族年金は、公的年金の1階部分の遺族基礎年金と、2階部分の遺族厚生年金に分けられます。遺族基礎年金と遺族厚生年金について、現行制度を確認していきます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が亡くなった場合に、要件を満たす遺族に支給されます。

- 国民年金の被保険者

- 国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった人

- 老齢基礎年金の受給権者

- 老齢基礎年金の受給資格を満たした人

1および2については、死亡日の前日において保険料免除期間を含む保険料納付済期間加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が2026年4月1日前であるときは、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。3および4については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある必要があります。

遺族基礎年金を受給できる人は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。なお、遺族厚生年金を受給できる人はあわせて受給できます。

- 子のある配偶者

- 子

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は子の遺族基礎年金は支給停止になります。また、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

遺族基礎年金の額は以下のようになっています。

遺族基礎年金額 = 基本年金額 + 子の加算額

2024年度の基本年金額は816,000円、子の加算額は一人目および二人目がそれぞれ234,800円、三人目以降がそれぞれ78,300円です。

| 基本年金額 | 子の加算額 | 合計額 | |

|---|---|---|---|

| 配偶者と子1人 | 816,000 | 234,800 | 1,050,800 |

| 配偶者と子2人 | 816,000 | 469,600 | 1,285,600 |

| 配偶者と子3人 | 816,000 | 547,900 | 1,363,900 |

| 基本年金額 | 子の加算額 | 合計額 | |

|---|---|---|---|

| 子1人 | 816,000 | 816,000 | |

| 子2人 | 816,000 | 234,800 | 1,050,800 |

| 子3人 | 816,000 | 313,100 | 1,129,100 |

- 日本年金機構「遺族基礎年金」

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、次の1から5のいずれかに該当する人亡くなった場合に、要件を満たす遺族に支給されます。

- 厚生年金保険の被保険者(すなわち在職中)

- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき

- 障害等級1級または2級で障害厚生年金の受給権者

- 老齢厚生年金の受給権者であった人

- 老齢厚生年金の受給資格を満たした人

1および2については、死亡日の前日において保険料免除期間を含む保険料納付済期間加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が2026年4月1日前であるときは、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

4および5については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある必要があります。

4または5に該当する場合を「長期要件」と言い、それ以外の場合を「短期要件」と言います。

遺族厚生年金の受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人で、優先順位は以下のようになっています。なお、遺族基礎年金を受給できる人はあわせて受給できます。

- 子のある配偶者

- 子

- 子のない配偶者

- 父母

- 孫

- 祖父母

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。

父母、および祖父母は55歳以上で受給権が得られますが、受給開始は60歳になります。

ここで、「生計を維持されている」とは、生計を同じくしており、かつ収入要件を満たしている場合を言います。前年の年収が850万円未満、または所得が655万5千円未満であることとされています。

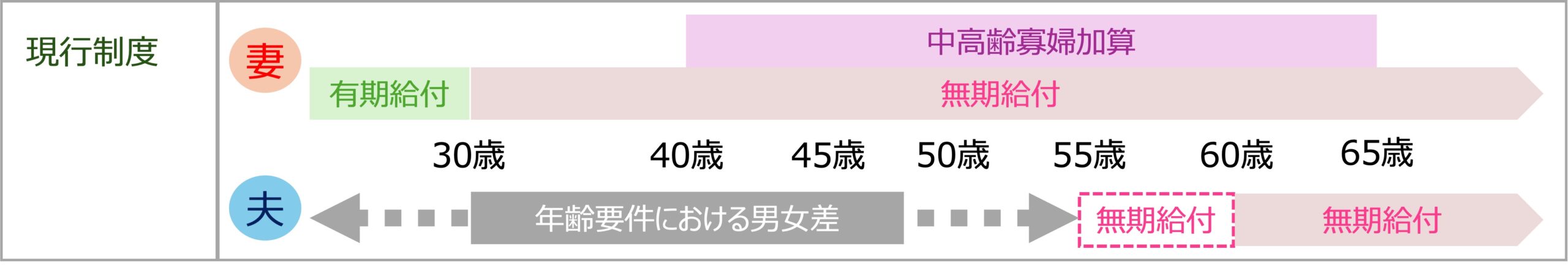

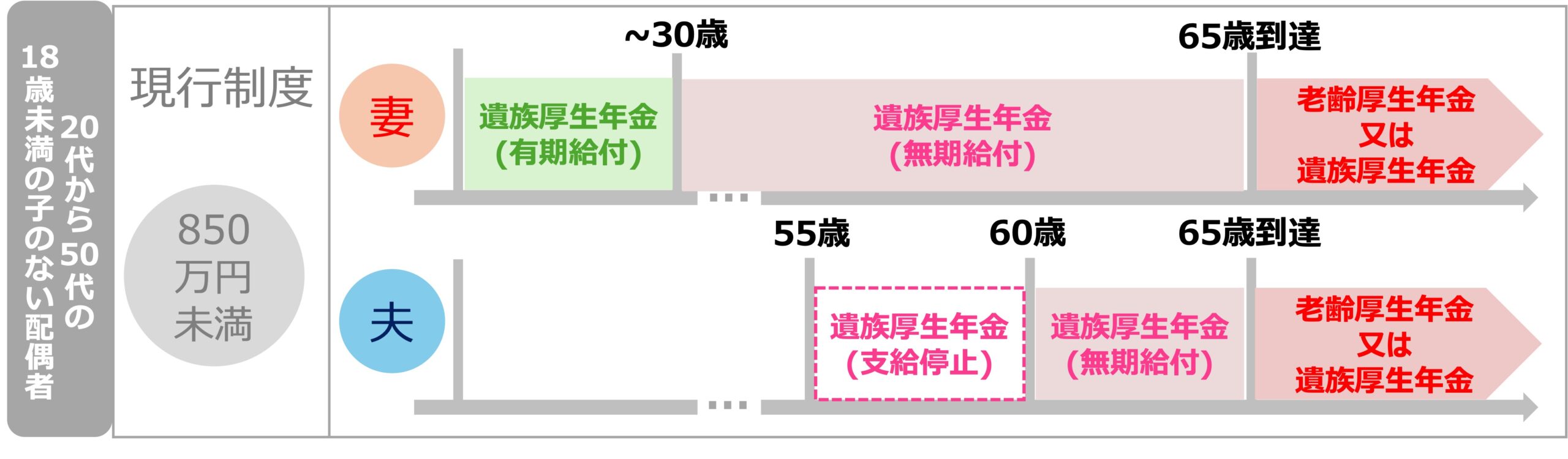

2の子のない配偶者が今回の改正の論点となる部分です。まず子のない30歳未満の妻は5年間のみ受給できます。一方で、子のない夫は55歳で受給権が得られますが、受給開始は60歳になります。ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます。この男女差が今回の改正の論点のひとつです。

遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の報酬比例部分の老齢厚生年金金額の4分の3に相当する額です。ただし、短期要件に該当する場合で、被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算します。

遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算という制度もあります。この制度は、夫によって生計が維持されていた中高齢の妻は、夫の死後に就労して十分な所得を得ることが困難であると考えられていたからです。中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の3/4である612,000円で、40歳から65歳までの間遺族厚生年金に加算されて支給されます。次のいずれかに該当する妻が受け取ることができます。

- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻

- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき

中高齢寡婦加算も男女差のある制度であり、今回の見直しの論点のひとつです。

- 日本年金機構「遺族厚生年金」

子のない配偶者の遺族厚生年金の見直し

1点目の見直しは、子のない配偶者の遺族厚生年金における男女差の解消です。

前の章で説明したとおり、遺族厚生年金では大きな男女差があります。これは、生計を維持しているのが夫であって、夫が亡くなった後で妻が生計を立てることが困難であるという前提のもとで作られた制度だからです。妻に対しては30歳未満の場合だけ有期給付、30歳以上の場合には終身の給付となっているのに対し、55歳未満の夫には遺族厚生年金の受給権が発生しないようになっています。

それではどのように見直しが行われるのでしょうか。第17回社会保障審議会年金部会2024年7月30日資料4および第23回社会保障審議会年金部会2024年12月10日資料3に基づき説明していきます。

女性の就業の進展、共働き世帯の増加等の社会経済状況の変化や制度上の男女差を解消していく観点を踏まえて、20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を見直す。

※ 施行日前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度の仕組みを維持する。

- 20代から50代に死別した子のない配偶者に対する遺族厚生年金を、配偶者の死亡といった生活状況の激変に際し、生活を再建することを目的とする5年間の有期給付と位置付け、年齢要件に係る男女差を解消することを検討する。

- 現在、妻が30歳未満に死別した場合に有期給付となっている遺族年金について、適切な配慮措置を講じた上で、30歳以上へと対象年齢の引上げを徐々に行うことにより、20代から50代に死別した子のない妻に対する遺族厚生年金の見直しを行う。引上げの施行に当たっては、現に存在する男女の就労環境の違いを考慮するとともに、現行制度を前提に生活設計している者に配慮する観点から、相当程度の時間をかけて段階的に施行することとする。男性については、こうした女性の対象見直しと合わせて、給付対象となる年齢を拡大する。

上記に加え、配慮措置として以下のポイントが挙げられています。

- 現行の遺族厚生年金額よりも有期給付加算で年金額を増額

- 婚姻期間中の厚生年金加入記録を分割することにより遺族の老齢年金を充実

- 収入にかかわらず受給可能に

- 現在の受給者や高齢の方には現在の給付を継続

子のない配偶者の現行の遺族年金は以下のようなイメージになっています。

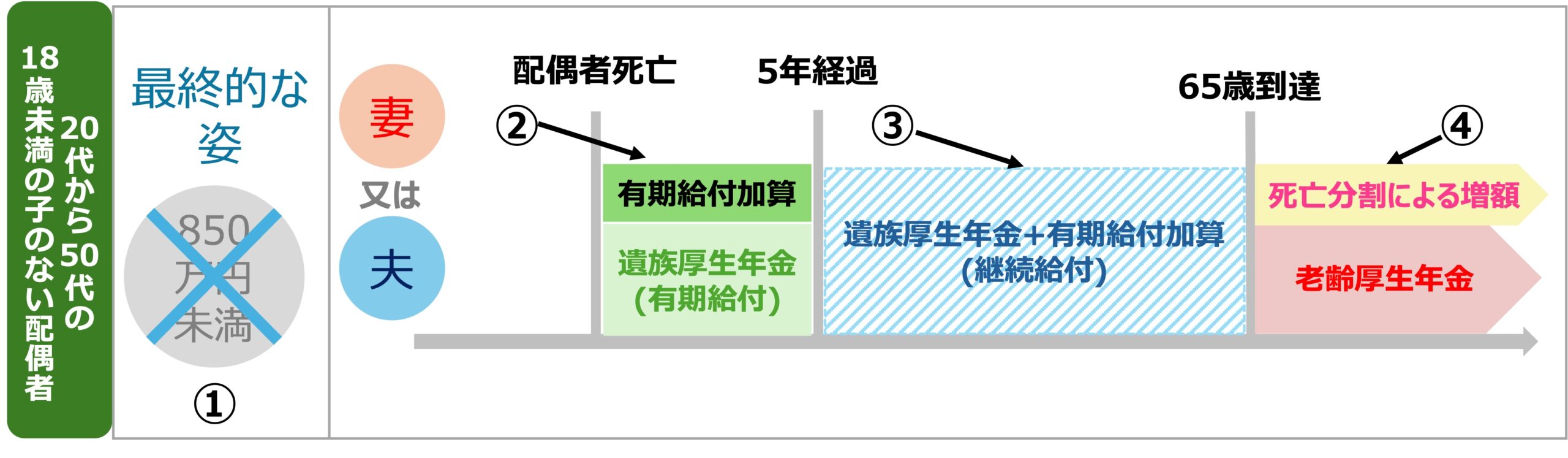

今回の改正案(最終的な姿)は以下のようなイメージになります。

ポイントとなる部分は丸数字を付けた4点です。

①生計維持要件の収入要件の廃止

②有期給付加算の新設

③支援の必要な人への継続給付

④死亡分割制度の新設

生計維持要件の収入要件の廃止

遺族厚生年金を生活再建支援という位置付けに変更し、有期化することに伴い、収入要件を廃止することが提案されています。資料には以下の記載があります。

配偶者との死別は生活状況を激変させ、収入の多寡にかかわらず、被保険者の死亡による収入減少の影響を受けることから、激変緩和のための一時的な生活再建の支援を目的として、収入要件を廃止する。

有期給付加算の新設

この変更も、遺族厚生年金を生活再建支援という位置付けに変更し、有期化することに伴うものです。現行制度の遺族厚生年金額は、死亡した被保険者の老齢厚生年金の4分の3に相当する額ですが、ここに4分の1分を加算することにより死別直後の生活再建を支援するとしています。

支援の必要な人への継続給付

この給付は配慮措置として提案されているものです。

有期給付終了後も様々な事情によって十分な生活の再建に至っておらず、引き続き、遺族厚生年金による生活保障の必要性が高い状況にある者への配慮の観点から、5年間の有期給付終了後も所得等に応じた遺族厚生年金の支給を継続する。

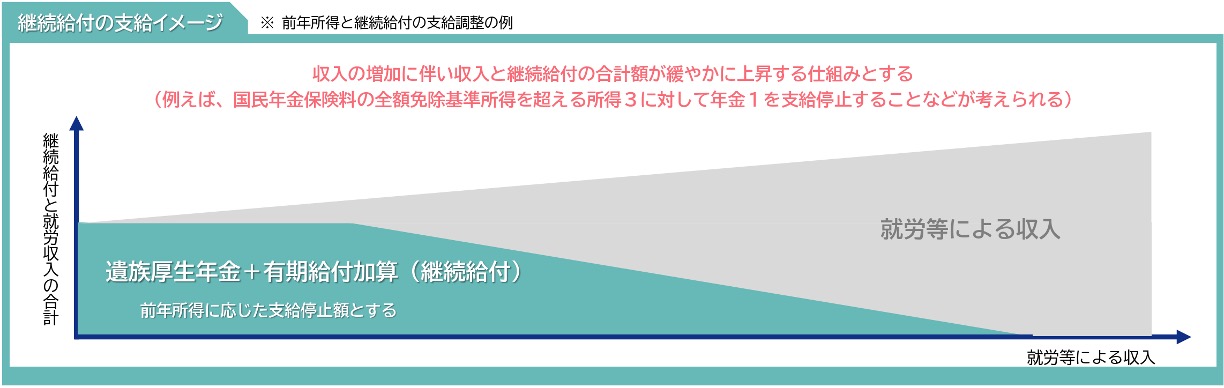

資料ではこの継続給付をどのように行うかについては明示されてはいませんが、考え方が示されています。資料には以下の記載があります。

- 現行制度における国民年金保険料申請免除の基準所得を勘案して設定する基準所得未満であれば継続給付を全額支給し、当該基準を超える場合は継続給付の支給額を調整することとしてはどうか。

- なお、継続給付と前年所得との支給調整については、ある基準所得を超える場合に継続給付を全額支給停止する仕組みとはせず、前年所得額に応じて継続給付の支給停止額を増加していくこととし、収入と継続給付の合計額が緩やかに上昇する仕組みとしてはどうか。

さらに給付のイメージが図示されています。

なお、支給対象者としては前年所得に基づいて判定するものと、障害年金受給権者の2ケースが想定されています。障害年金受給権者については上のイメージの支給調整は行わず、全額支給されることになっています。

死亡分割制度の新設

厚生年金には、離婚時に第3号被保険者であった方からの請求により、婚姻期間中の相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる3号分割という制度があります。この制度では、請求にあたって当事者双方の合意は必要ありません。

この3号分割を参考に、亡くなった配偶者との婚姻期間中に係る厚年期間の標準報酬等を分割する「配偶者の死亡に伴う年金記録分割」(仮称)を創設するとしています。婚姻期間中における夫の厚年加入に対する妻の寄与・貢献への評価は、離別か死別かの違いで変わるものではないという考え方です。これによって、分割を受ける者の将来の老齢厚生年金が増加します。

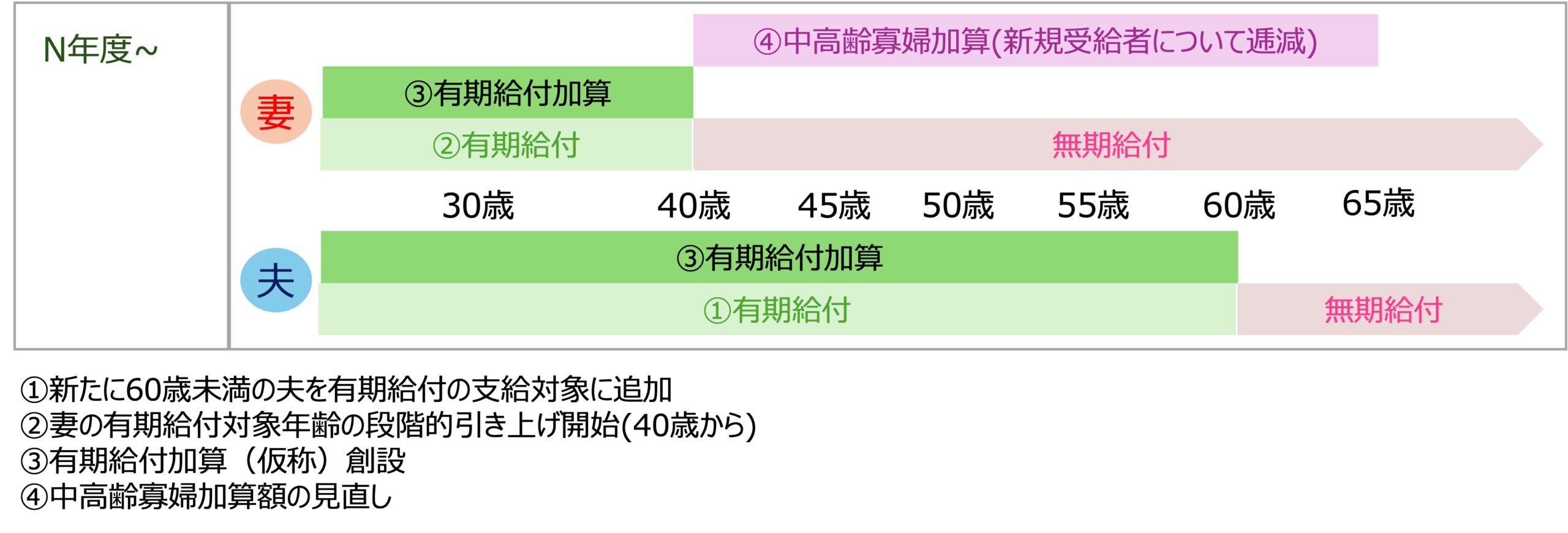

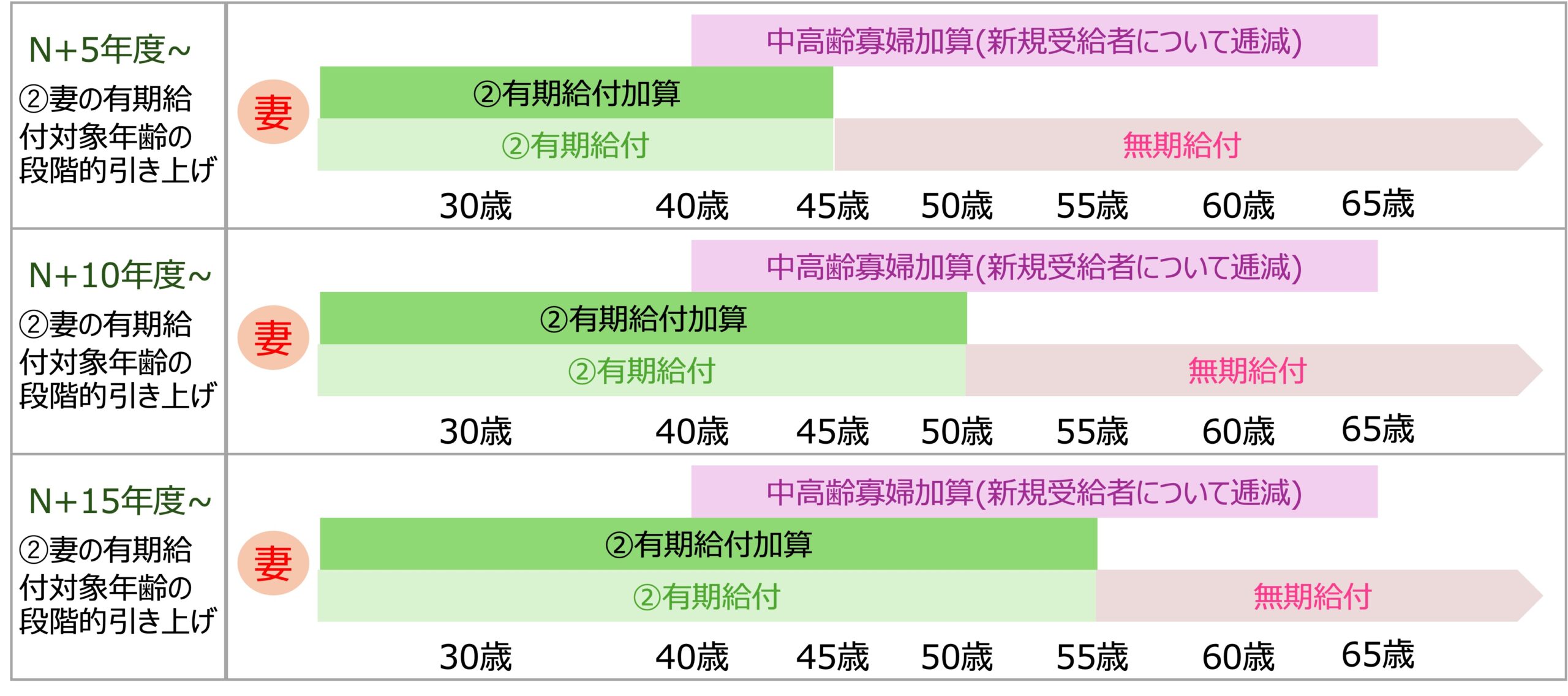

なお、激変緩和策として有期年金への移行は、制度改正時に現行の30歳から40歳に引き上げ、5年ごとに5歳ずつ引き上げることで、20年で60歳まで引き上げていく方針が示されています。、また、中高齢寡婦加算については新規の給付を行わないことで最終的には廃止されます。

この段階的引き上げについて、以下のような方針が示されています。なお、図は第17回社会保障審議会年金部会2024年7月30日資料4をもとに作成しています。

まず現行制度は以下のようになっています。

これを制度改正初年度は以下のように変更するとしています。

初年度では、夫については最終型に変更され、妻については現在30歳未満となっている有期給付を40歳未満にするとともに有期給付加算が付加されます。また、中高齢寡婦加算については新規受給をやめるとしています。

この後、5年毎に妻の有期給付対象年齢が引き上げられていきます。

20年経つと男女差が解消され、25年で中高齢寡婦加算がなくなることになります。

遺族厚生年金が有期年金とならない例外がふたつあります。ひとつは60歳以降の高齢期に配偶者を亡くした場合、もうひとつは上記改正法前に受給権が発生している場合で、いずれも現行制度の給付内容を維持して無期限給付になります。

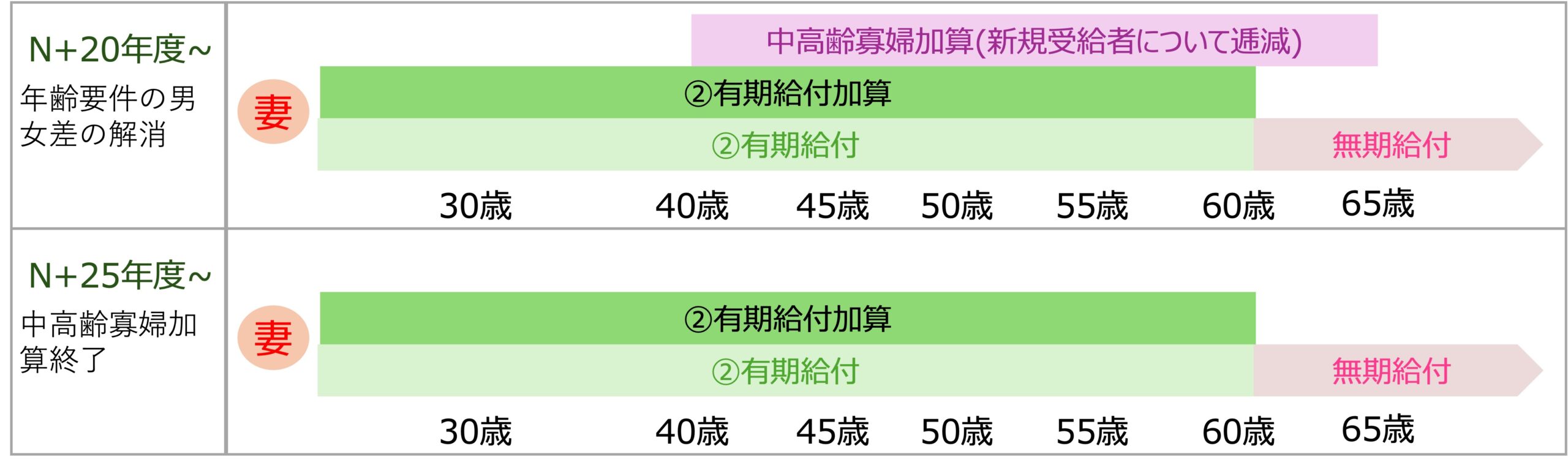

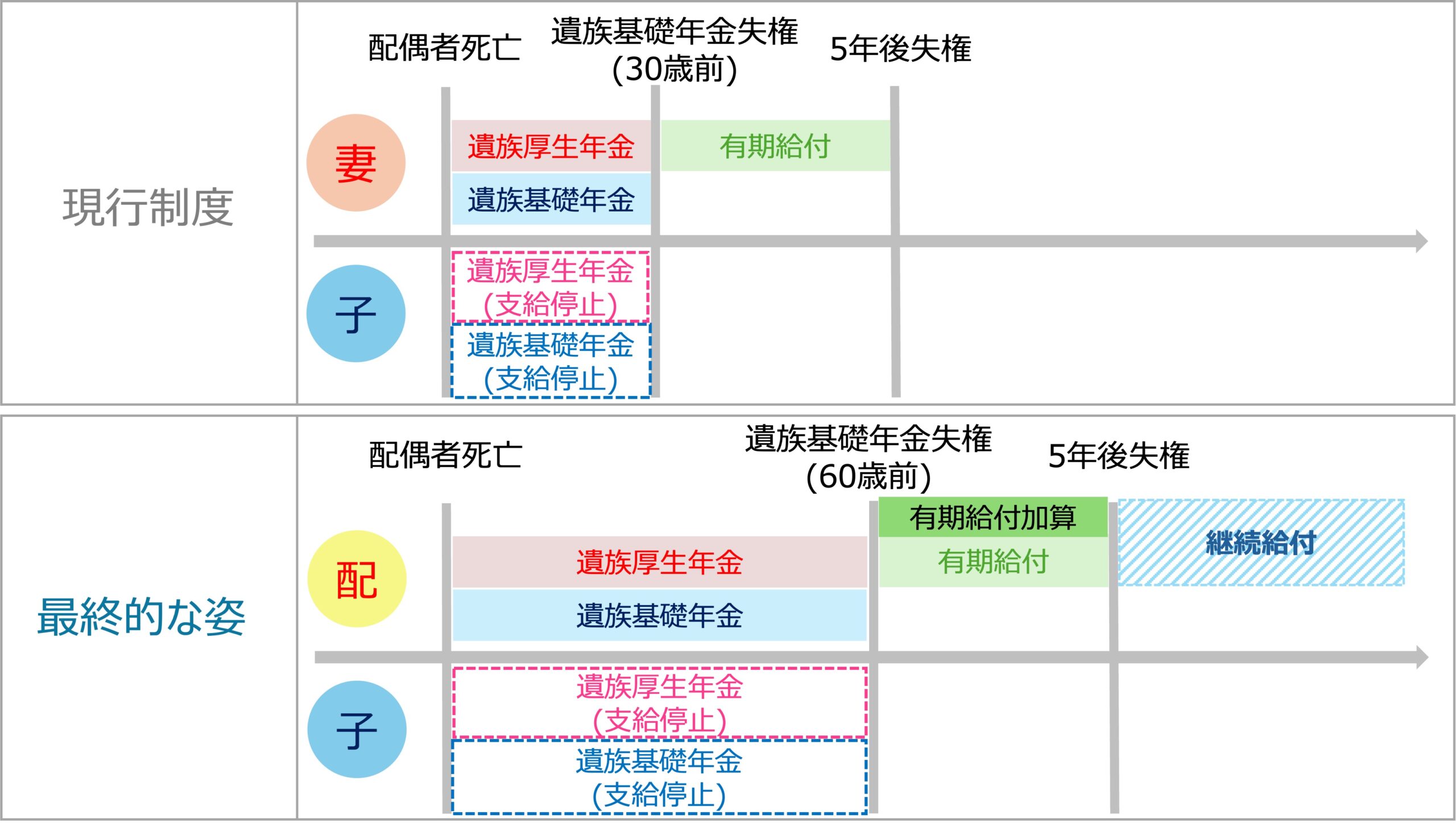

子のある配偶者の遺族厚生年金

子のある配偶者の遺族厚生年金は、現行制度では、子が18歳になって遺族基礎年金の受給権がなくなった時に、妻が30歳未満か否かで有期給付となるか、無期給付となるかに分かれます。

それに対して、新制度では子が18歳になって遺族基礎年金の受給権がなくなった時に、配偶者が60歳未満か否かで有期給付となるか、無期給付となるかに分かれます。

まず、有期給付となるケースでは以下の図のようになります。

現行制度の場合でも、子のある妻の遺族基礎年金が30歳前に失権した場合は、妻の遺族厚生年金は失権した日から5年間の有期給付となっています。これを踏襲した形で、失権後5年間の給付加算付き有期給付とし、さらに配慮が必要な人には継続給付が受けられるようにするという案です。

無期給付となるケースは以下の図のとおりです。最終型では無期給付は60歳以降の高齢者のみになります。

遺族基礎年金(国民年金)の支給停止規定

現行制度では、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は子の遺族基礎年金は支給停止になります。また、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。これは父母によって養育されている場合は、父母に遺族基礎年金が支給されるため、子ども自身の遺族基礎年金を支給する必要はないという考え方で導入されているものです。

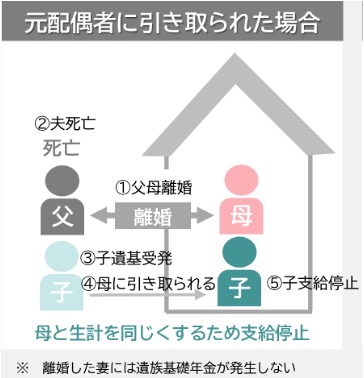

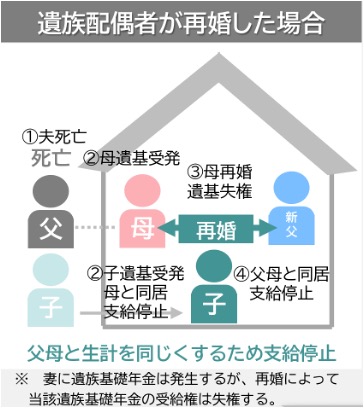

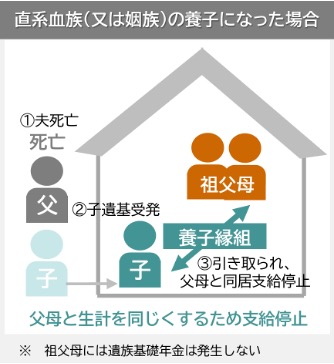

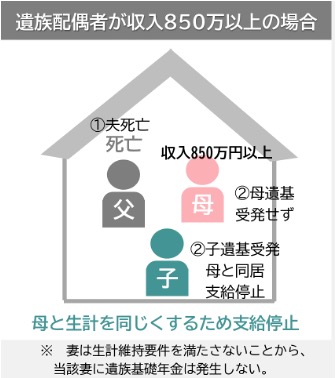

しかし、いくつかの例で養育する父母等にも子どもにも遺族基礎年金が支給されない場合があります。資料においては4つのケースが挙げられています。

離婚した配偶者の一人と同居することになった後、養育者が死亡した場合で、片親側に引き取れれたケースです。この場合、当初養育者とならなかったものには遺族基礎年金が発生しません。

夫が死亡して母に遺族基礎年金の受給権が発生していても、再婚した場合には受給権がなくなってしまいます。

片親の父が死亡した場合、子どもに遺族基礎年金の受給権が発生しますが、祖父母に引き取れれて同居すると支給停止になるとともに、祖父母には遺族基礎年金は発生しません。

夫が死亡した場合、母と同居でも母の収入が高くて要件を満たさない場合遺族基礎年金は支給されません。

ここで挙げた例のように、離婚、再婚、あるいは養子といった状況はどの子にも起き得る状況です。子ども自身で選択できないような事情や、子どもが置かれている環境の違いによって遺族基礎年金の支給が停止になることは、子供の生活の安定を図る観点から望ましくなく、現行の支給停止規定を廃止して、4つの全てのケースについて遺族基礎年金を受給できるようにするとしています。

ちなみに、遺族厚生年金については、このような支給停止規定は現在でもなく、いずれのケースでも遺族厚生年金を受給できます。

遺族厚生年金受給権者の老齢年金の繰下げ申出

現行制度では、遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給はできない規定となっています。

例えば、若い時に短い期間だけ厚生年金保険に加入していた妻がなくなった場合、夫に遺族厚生年金の受給権が発生します。この場合配偶者の遺族厚生年金が少額であるため、遺族厚生年金を受給するよりも、自身の老齢厚生年金の繰下げ増額を希望しても、繰り下げの申し出をすることができません。

高齢者の就労が進展し、今後繰下げ制度の利用者が増える可能性がある中で、年金を増額させたいという受給者の選択を阻害しない観点から、遺族厚生年金受給権者による老齢年金の繰下げ申出を可能とする見直しが行われる見込みです。

具体的には、老齢基礎年金については繰下げを認めるとしています。また、老齢厚生年金については、繰下げ申出前に遺族厚生年金の請求を行わない場合には、老齢厚生年金の繰下げを認めるとしています。

老齢厚生年金で条件をつける理由は、老齢厚生年金と遺族厚生年金とで併給調整が行われるためです。併給調整では、老齢厚生年金を受け取った上で遺族厚生年金との差額を受け取るようになっており、仮に遺族厚生年金の満額を受け取りながら、老齢厚生年金を繰下げ増額できると併給調整を回避するものとなってしまうためです。

寡婦年金について

現行制度の中には、寡婦年金という女性のみが受給できる制度が残っています。この寡婦年金の扱いについては、「社会保障審議会年金部会における 議論の整理」に以下の記載があります。

国民年金には、国民年金保険料の掛け捨て防止及び老齢基礎年金支給開始前の寡婦に対する生活保障の観点から、所定の要件を満たす夫の死亡に際して、残された妻が国民年金の被保険者期間が終了する60歳から、老齢基礎年金の受給開始年齢である65歳到達までの5年間を保障するつなぎの給付として創設された寡婦年金が存在する。 寡婦年金については、男女差を解消する観点から見直しが必要であるとの意見がある一方で、寡婦年金の支給期間である60代前半の生活実態は様々であると考えられ、60 代前半の生活実態を踏まえて遺族に対する保障の在り方について更なる検討が必要であることから、寡婦年金の取扱いについては、将来的な廃止を含めて引き続き検討事項とする。併せて、寡婦年金と選択関係にある国民年金の死亡一時金の取扱いについても検討事項とする。

寡婦年金については、男女差を認識しつつ、今回の改正には盛り込まず継続検討にするようです。

まとめ

今回は遺族年金制度の見直しについて解説しました。男女差が色濃く残っている現行制度ですが、その差をなくしていく方向性と、支援が必要な人への配慮措置等が考えられており、見直しは良い方向であると感じました。皆様はどのように感じられたでしょうか。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士

CFP®️認定者

1級DCプランナー