2024年1月、従来のNISA制度が大幅に拡充され、新しいNISA制度がスタートしました。年間投資上限額の大幅な増額、非課税保有期間の恒久化、非課税保有限度額の拡大など、個人投資家にとって大きなメリットとなる改正が行われました。

制度開始から1年半以上が経過した現在、実際にどのような投資家がどのように制度を活用し、どのような成果を上げているのでしょうか。金融庁や日本証券業協会から公表された利用状況データを基に、実際の投資家の行動パターンや運用成果を分析し、これから投資を始める方や既に始めている方に参考となるポイントをまとめました。

- 制度の大幅な拡充により、口座数・投資額とも劇的に増加している

- 成長投資枠への投資がつみたて投資枠への投資を大きく上回っている

- 長期投資が意識されており、売却せずに保有し続ける投資家の割合が高い

- 2024年の好調な市場環境が投資マインドを押し上げた可能性がある

NISA制度

まず、現行のNISA制度をおさらいしておきましょう。NISA制度は、譲渡所得や配当所得に係る税金が非課税になる制度です。

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |

|---|---|---|

| 年間の投資上限額 | 120万円 | 240万円 |

| 非課税保有期間 | 無制限 | |

| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | |

| 1,200万円(内数) | ||

| 非課税保有限度額の復活 | 売却した商品の取得金額の分だけ翌年に復活 | |

| 投資対象商品 | 積立・分散投資に適した 一定の投資信託 | 一定の条件を満たした 上場株式・投資信託等 |

| 投資方法 | 定期かつ継続的な方法 | 制限なし |

| 対象年齢 | 18歳以上 | |

金融庁NISA特設サイト「NISAを知る」より引用(一部改変)

現行のNISA制度は旧制度を大幅に拡充して2024年1月に導入されました。

NISA利用状況

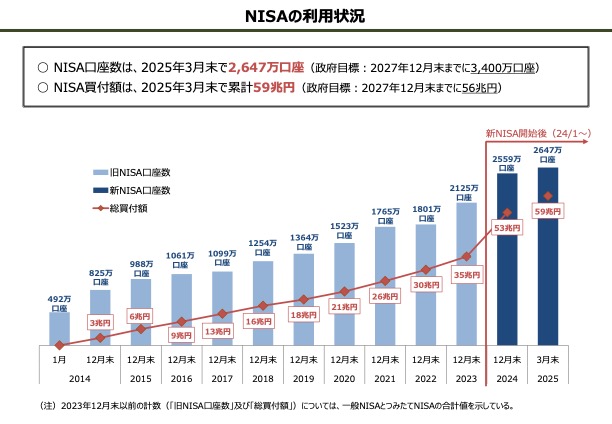

金融庁はNISAの利用状況を定期的に公表しています。最新データを確認してみましょう。

金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について –

NISAの利用状況の推移(グラフ)」より引用

上のグラフを見てわかるとおり、新制度が導入された2024年以降の口座の増加率は、旧制度の口座の増加率を上回り、NISA口座の活用が進んでいることがわかります。

さらに、買付額については2023年末の35兆円から2024年末には53兆円、2025年3月末には59兆円と飛躍的に伸びており、政府が2027年末に目標としていた56兆円をも上回っています。

- 金融庁「所得倍増プランについて」

2024年末時点の確定データでは、さらに詳細な分析がされているのでその内容を確認してみます。

まず、年代別の口座数です。

| NISA口座数 | 年代別比率 | ||

|---|---|---|---|

| 総口座数 | 2558万6460口座 | 100.00% | |

| 10歳代 | 11万9782口座 | 0.50% | |

| 20歳代 | 295万0112口座 | 11.50% | |

| 30歳代 | 448万6512口座 | 17.50% | |

| 40歳代 | 492万3179口座 | 19.20% | |

| 50歳代 | 495万1402口座 | 19.40% | |

| 60歳代 | 377万0942口座 | 14.70% | |

| 70歳代 | 283万9669口座 | 11.10% | |

| 80歳代以上 | 154万4862口座 | 6.00% | |

金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について –

NISA口座の利用状況(令和6年12月末時点(確報値))」より引用

このデータからは、40歳代・50最大の比率が高いものの、20歳代から70歳代まで幅広くNISA口座が開設させているのがわかります。

一方で、2024年1月1日から2024年12月31日の間で一度も買付のなかった口座数が約1,000万口座あるので、口座開設はしたものの活用出来ていない人も3人にひとり程度いることになります。

2024年末時点の確定データを見てみると、買付額53兆円の内訳は、成長投資枠に43兆円、つみたて投資枠に10兆円となっています。

| 買付額 | ||

|---|---|---|

| NISA(総額) | 52兆6359億8466万円 | |

| NISA(成長投資枠) | 43兆1193億5725万円 | |

| NISA(つみたて投資枠) | 9兆5166億2741万円 | |

金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について –

NISA口座の利用状況(令和6年12月末時点(確報値))」より引用

それでは、買付額53兆円の投資対象はどのようになっているのでしょうか。

| 投資対象商品 | 買付額 |

|---|---|

| 上場株式 | 18兆4911億3284万円 |

| 投資信託 | 32兆4791億7301万円 |

| ETF | 1兆3521億6413万円 |

| REIT | 3102億2107万円 |

| 合計 | 52兆6359億8466万円 |

金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について –

NISA口座の利用状況(令和6年12月末時点(確報値))」より引用

このデータは、旧NISAが開始された2014年から2023年の利用枠と、現行制度の2024年の利用枠で買付があった金額の合計です。新制度のふたつの利用枠のみで買い付けられた額ではないので、その点は注意が必要です。

2024年のみの新規買い付け額は以下のようになっています。

| 投資対象商品 | 買付額 |

|---|---|

| 上場株式 | 5兆3970億6400万円 |

| 投資信託 | 11兆4415億4218万円 |

| ETF | 4778億6120万円 |

| REIT | 655億5170万円 |

| 合計 | 17兆3821億2337万円 |

金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について –

NISA口座の利用状況(令和6年12月末時点(確報値))」より引用

上場株式とREITは、つみたて投資枠では買付できないので、成長投資枠のみでの買付額になります。投資信託の買付の内訳は、つみたて投資枠で約5兆円、成長投資枠で約6兆5千億円となっています。

上のデータは買付額ですが、残高はどうなっているのでしょうか。

| 投資対象商品 | 残高 |

|---|---|

| 上場株式 | 4兆1744億7839万円 |

| 投資信託 | 12兆2733億4813万円 |

| ETF | 4465億2327万円 |

| REIT | 560億4048万円 |

| 合計 | 16兆9505億0157万円 |

金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について –

NISA口座の利用状況(令和6年12月末時点(確報値))」より引用

買付額と比較すると若干減っていますが、多くは売却を行わず長期投資を見据えた保有となっている状況がわかります。

日本証券業協会の調査結果によると、2024年中に「1銘柄も売却していない」と答えた人は、つみたて投資枠で83.2%、成長投資枠で75.3%となっています。

- つみたて投資枠では、購入銘柄数は1銘柄が32.5%と最も多く、平均購入銘柄数は2.5 銘柄。売却銘柄数は、売却していない者が83.2%と最も多く、平均売却銘柄数は0.3銘柄

- 成長投資枠では、購入銘柄数は1銘柄が31.9%と最も多く、平均購入銘柄数は3.1 銘柄。売却銘柄数は、売却していない者が75.3%と最も多く、平均売却銘柄数は0.6銘柄

日本証券業業協会

「「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」の公表について」

より引用

この数字は、新NISA利用者の多くが短期的な売買ではなく、長期的な資産形成を意識して投資を行っていることを示していると考えられます。特につみたて投資枠では、8割を超える利用者が売却を行っておらず、制度本来の趣旨である長期投資が実践されている状況がうかがえます。

NISAにおける商品選択傾向

概況が理解できたところで、つみたて投資枠、成長投資枠それぞれの商品選択傾向をもう少し詳しくみてみます。

まずは、つみたて投資枠における商品の選択についてです。

| 購入銘柄のタイプ | 割合(%) |

|---|---|

| 投資信託(インデックス型)全世界株式(日本を含む)に投資している | 36.8 |

| 投資信託(インデックス型)全世界株式(日本を除く)に投資している | 18.5 |

| 投資信託(インデックス型)複数資産に投資している(バランス型) | 10.2 |

| 投資信託日本国内株式・債券・REITに投資している | 5.6 |

| 投資信託(アクティブ型)全世界株式(日本を含む)に投資している | 2.8 |

| 投資信託(アクティブ型)全世界株式(日本を除く)に投資している | 1.7 |

| 投資信託(わからない)複数資産に投資している(バランス型) | 1.6 |

| 投資信託(わからない)全世界株式(日本を含む)に投資している | 1.6 |

| 投資信託(アクティブ型)複数資産に投資している(バランス型) | 1.5 |

| 投資信託(わからない)全世界株式(日本を除く)に投資している | 0.9 |

| ETF | 1.0 |

| 投資信託上記以外 | 17.8 |

日本証券業業協会

「「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」の公表について」

より引用

インデックス型の全世界株式に投資している割合が、日本を含む・含まない合わせて50%を超えています。このことから、長期的な経済成長を信じて投資を行なっている状況が見て取れます。

つみたて投資枠の対象商品は、金融庁の定める基準を満たした投資信託に限定されていることから、分散投資に適した商品が選ばれている結果であるとも読み取れます。

次に成長投資枠の商品選択傾向を見てみます。

| 購入銘柄のタイプ | 割合(%) |

|---|---|

| 日本国内株式 | 48.8 |

| 投資信託(インデックス型)全世界株式(日本を含む)に投資している | 13.1 |

| 投資信託上記以外 | 9.7 |

| 投資信託(インデックス型)全世界株式(日本を除く)に投資している | 6.8 |

| 投資信託(インデックス型)複数資産に投資している(バランス型) | 4.7 |

| 投資信託日本国内株式・債券・REITに投資している | 3.2 |

| 先進国の外国株式 | 3.0 |

| ETF | 1.8 |

| 投資信託(アクティブ型)全世界株式(日本を含む)に投資している | 1.7 |

| 投資信託(アクティブ型)全世界株式(日本を除く)に投資している | 1.4 |

| 先進国か新興国かわからないが外国株式 | 1.3 |

| REIT | 1.1 |

| 投資信託(アクティブ型)複数資産に投資している(バランス型) | 0.9 |

| 投資信託(わからない)複数資産に投資している(バランス型) | 0.9 |

| 投資信託(わからない)全世界株式(日本を含む)に投資している | 0.8 |

| 新興国の外国株式 | 0.6 |

| 投資信託(わからない)全世界株式(日本を除く)に投資している | 0.5 |

日本証券業業協会

「「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」の公表について」

より引用

成長投資枠では、つみたて投資枠に比べて購入可能な銘柄の種類が幅広いため、投資信託以外にも個別株式への投資も行われています。投資信託部分では、つみたて投資枠と同様に「日本を含む全世界株式の投資信託」が最も多い割合となっていますが、より多様な選択肢が活用されています。

次に、積立投資は年間どれくらいの金額で行われているのでしょうか。積立投資の契約件数と積立投資の設定額のデータから平均積立額を算出してみます。

| 積立投資契約件数 | 積立投資設定額 | 平均積立額 (設定額/件数) | ||

|---|---|---|---|---|

| NISA口座全体 | 1754万1675件 | 6兆8070億4453万円 | 38.8万円 | |

| つみたて投資枠 | 1387万9189件 | 4兆9417億8073万円 | 35.6万円 | |

| 成長投資枠 | 366万2486件 | 1兆8652億6380万円 | 50.9万円 | |

金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について –

NISA口座の利用状況(令和6年12月末時点(確報値))」より引用

月額にすると約3万円を積立投資に回している計算になります。

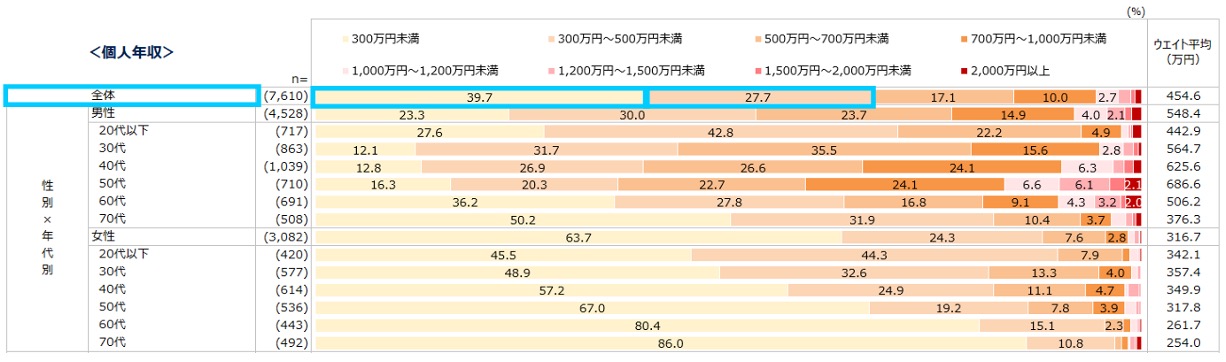

それでは、NISA利用者の年収分布はどのようになっているでしょうか。

- 2024年に新NISAで金融商品を購入した調査対象者7,610人のうち、「年収300万円未満」の者の割合が39.7%と最も高く、「300 万円~500 万円未満」の者の割合が27.7%と続く

日本証券業業協会

「「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」の公表について」

より引用

この結果から、年収が高い人だけが投資を行っているわけではないことがわかります。ただし、60代、70代で現役を引退された方も含まれているので、ご自身と比較するには、下のグラフの性別・年代のデータに当てはめて確認されることをお勧めします。

日本証券業業協会

「「新NISA開始1年後の利用動向に関する調査結果(速報版)」の公表について」

より引用

今後の投資戦略への示唆

金融庁および日本証券業協会が公開しているデータから、以下のような傾向が読み取れます。

- 成長投資枠での投資がつみたて投資枠での投資額を大きく上回っている

- 40-50代の投資額が大きいが、幅広い年齢層がNISAを活用している

- 利用者の多くが2024年中に売却を行なっておらず、長期投資への意識の高さがうかがわれる

- 両枠ともに「日本を含む全世界株式の投資信託」が人気で、分散投資を重視する傾向が見られる

- 年収の高い人だけが投資に熱心であるわけではない

これらのことを踏まえて、今後のNISA制度の活用については、次のような点を心がけましょう。

- つみたて投資枠は長期の積立投資、成長投資枠はより幅広い投資選択肢として、戦略的に投資枠を活用することが重要です

- つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円の上限を意識して、ご自身の余裕資金をふまえた計画的な投資が求められます

- 2024年は好調な市場環境でしたので、そのことが投資マインドを押し上げた可能性があります。将来的な市場変動も想定した、長期的な視点での投資継続が重要です

まとめ

新NISA制度の利用状況を公表データから確認してみました。見ていただいたとおり、制度拡充の効果と投資家の積極的な活用姿勢がデータに表れています。ただし、投資にはリスクも伴うため、ご自身の年齢、収入、投資経験などを考慮した無理のない範囲での制度活用が重要です。

今回のデータは参考情報として、ご自身の投資戦略を検討する際の一助としてお役立てください。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士

CFP®️認定者

1級DCプランナー