物価上昇が続いています。帝国データバンクのレポート「「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年4月」によると、4月の飲食料品の値上げは4,225品目にも及ぶそうです。賃上げの声も聞こえてきますが、急激な物価高に追いついていないのが実情ではないでしょうか。

すぐに収入を増やすことが難しい中では、支出をコントロールしていくしかありません。しかし、何にいくら使っているかを把握するのはなかなか大変です。総務省が公表した2024年の家計調査の結果を参考に、我が家の消費支出の課題を把握してみたいと思います。

- 総務省は毎月家計調査を実施しており、世帯ごとの家計収支状況が確認できる

- 自世帯と近い家計調査の結果と自世帯の支出を比較することで課題が発見できる

- 今後のライフイベントを見据えて対策が必要かを検討する

家計調査

家計調査は世帯の収入や支出などを調査して、国民生活の実態を把握する調査です。総務省が毎月実施しており、国の経済政策や社会政策の立案に活用されています。

3月11日に「家計調査報告(家計収支編)2024年(令和6年)平均結果の概要」が公表されているので、まずはその結果のうちの消費支出の部分を見てみます。

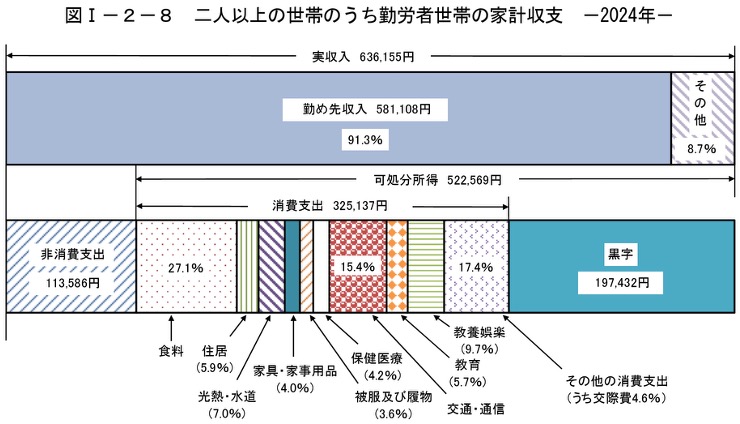

調査対象には、無職世帯、個人営業などの世帯、勤労者世帯が含まれています。我が家の状況との比較においては、平均で見てしまうと実態と離れてしまうので、家族を持つサラリーマン世帯として、「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」の支出状況を確認してみます。ちなみに、二人以上の世帯の消費支出は1世帯あたり1ヶ月平均300,243円であるのに対し、二人以上の世帯のうち勤労者世帯の消費支出は1世帯あたり1ヶ月平均325,137円となっています。

この325,137円というデータは二人以上世帯の全体が平均化されているので、世帯人数に応じた消費支出を確認したくなります。政府統計ポータルサイトである「e-Stat」に家計調査の結果をさまざまな角度から分析したデータがあるので、そのデータを確認してみます。その中にある世帯人員別のデータは以下のようになっています。

| 世帯人数 | |||||||

| 平均 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 | ||

| 消費支出計 | 325,137 | 299,117 | 318,904 | 345,089 | 361,240 | 357,912 | |

| 1 | 食料 | 87,954 | 76,010 | 85,616 | 96,023 | 104,580 | 113,808 |

| 2 | 住居 | 19,055 | 24,405 | 19,564 | 15,394 | 12,408 | 11,168 |

| 3 | 光熱・水道 | 22,756 | 20,305 | 23,119 | 23,520 | 25,874 | 29,667 |

| 4 | 家具・家事用品 | 13,161 | 12,705 | 13,462 | 12,979 | 14,386 | 12,646 |

| 5 | 被服及び履物 | 11,585 | 9,370 | 10,862 | 13,728 | 14,051 | 13,709 |

| 6 | 保健医療 | 13,814 | 13,961 | 14,024 | 13,631 | 13,489 | 12,512 |

| 7 | 交通・通信 | 50,028 | 47,274 | 48,012 | 52,352 | 58,201 | 51,435 |

| 8 | 教育 | 18,456 | 1,353 | 16,510 | 32,349 | 33,943 | 35,061 |

| 9 | 教養娯楽 | 31,644 | 29,552 | 29,188 | 34,826 | 36,080 | 34,627 |

| 10 | その他の消費支出 | 56,685 | 64,182 | 58,546 | 50,287 | 48,228 | 43,280 |

世帯人数が増えると食料品の支出が増えているのが見てとれます。居住費が2人世帯が高くなっているのは賃貸の割合が高いからでしょうか。また2人世帯では子供がいない方が多いので、教育費が低くなっています。

ちなみに消費支出以外の支出として税金と社会保険料を合計した非消費支出が定義されています。収入から非消費支出(税金+社会保険料)を引いたものが可処分所得と呼ばれます。家計調査の結果から、「二人以上の世帯のうち勤労者世帯」の家計収支は以下のようになっています。

収入については賞与等を含めたものを12等分して1月あたりに換算しています。これを見ると1月あたりの黒字が20万円弱、年間にして240万円弱の黒字になっています。

我が家の消費支出

さて、それでは我が家の昨年の消費支出はどのようになっているのでしょうか。我が家ではかっちりと予算を立てて支出を管理しているわけではありませんが、支出については全て家計管理アプリに入力しています。費目も大まかに入力してあるので、家計調査の費目に合わせて集計してみました。具体的には費目ごとの年間支出をCSVファイルに吐き出して、Excelで集計しました。

我が家は5人世帯なので、1章で掲げた表のうち平均と5人世帯を残し、我が家の支出と比べてみます。

| 世帯人数 | 我が家 (5人) | |||

| 平均 | 5人 | |||

| 消費支出計 | 325,137 | 361,240 | 442,070 | |

| 1 | 食料 | 87,954 | 104,580 | 174,191 |

| 2 | 住居 | 19,055 | 12,408 | 55,500 |

| 3 | 光熱・水道 | 22,756 | 25,874 | 44,554 |

| 4 | 家具・家事用品 | 13,161 | 14,386 | 40,610 |

| 5 | 被服及び履物 | 11,585 | 14,051 | 6,150 |

| 6 | 保健医療 | 13,814 | 13,489 | 8,568 |

| 7 | 交通・通信 | 50,028 | 58,201 | 48,875 |

| 8 | 教育 | 18,456 | 33,943 | 0 |

| 9 | 教養娯楽 | 31,644 | 36,080 | 37,516 |

| 10 | その他の消費支出 | 56,685 | 48,228 | 26,106 |

平均より月間8万円も支出が多いことがわかりました。黄色の部分が平均より高い支出です。

2と4の住居や家具・家電などについては、昨年ちょっと大きな買い替えがあったので複数年で見ればもう少し下がりそうです。9の教養娯楽費は若干平均より高いですが、許容範囲と考えています。

課題は1と3です。食費については、外食の頻度はそれほど高くないはずなので、アルコールが効いていそうです。水道光熱費は太陽光発電なしのオール電化が効いているように思います。

退職後を見据えて

さて、前章で我が家の消費支出の概略が理解できました。現在は収入で賄えているので問題ありませんが、果たして退職後はどうか試算が必要です。公的年金や配当収入などを試算し、現在の消費支出が続いた場合の毎年の赤字額を算出することで、金融資産の寿命を予測する必要があります。

個人的には築約30年の自宅のリフォームと、それに合わせて太陽光発電と蓄電池の導入によって光熱費を下げたいと思っています。それにはまとまった資金が必要なので、その分を加味しても資金がショートしないことを確かめていこうと思っています。

まとめ

我が家の消費支出を家計調査の結果と比較することによって課題の抽出を行いました。今後さまざまな角度から試算を行なって、対策が必要かを検討していこうと思います。皆様も同様な手法で比較してみることをお勧めします。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士

CFP®️認定者

1級DCプランナー