3月の消費者物価指数(総合)は、前年比3.6%の上昇とのことです。でも、この物価上昇率って、生活していて感じる物価上昇よりかなり低く感じませんか?

今回はこの消費者物価指数について、総務省が公表している「消費者物価指数のしくみと見方 -2020年基準消費者物価指数-」を元に、その仕組みを解説します。その中で、なぜ実感とかけ離れて感じるかを考えてみたいと思います。さらに消費者物価指数と年金額改定の関係、日銀が現在の状況をどのように見ているについても考察してみます。

- 消費者物価指数(CPI)は、物価の動向を客観的に示す指標である

- CPIは、年金額の改定や、福祉政策、金融政策などに幅広く活用されている

- 消費者物価指数は、必ずしも生活実感と一致しない

- CPIの2%以上の上昇が続いているが、日銀はインフレ目標達成とは考えていない

消費者物価指数とは

私たちは日々、スーパーで食料品を買い、光熱費や家賃を支払って生活しています。こうした生活に必要な商品の価格は時とともに変動します。その「モノやサービスの価格の変化」を数値で捉え、わかりやすく示したものが消費者物価指数(CPI: Consumer Price Index)です。

CPIは、全国の家庭が実際に購入している商品・サービスの価格の変動を測定し、物価の動向を客観的に示す指標です。価格の変化は、単品で見るとばらつきがありますが、複数の品目を総合的に見て初めて、全体としての「物価の動き」が見えてきます。CPIは、まさにその「物価の平均的な変動」を表す統計です。

わが国で用いられる代表的な物価指数には、消費者物価指数のほか、企業間取引の価格を捉える「企業物価指数(CGPI: Corporate Goods Price Index)」や、サービス業の価格変動を捉える「企業向けサービス価格指数(SPPI: Services Producer Price Index)」などがあります。CPIはこれらの中でも特に、消費者の立場に最も近い物価指標であり、家計や福祉政策、金融政策などにも幅広く活用されています。

具体的な利用例としては、以下のようなものがあります。

- 年金支給額の改定(国民年金法、厚生年金保険法等)

- 児童扶養手当額の改定(児童扶養手当法)

- 日本銀行の金融政策

- 実質GDPや実質賃金などの名目値を補正する「デフレーター」

このように、消費者物価指数は単なる物価統計ではなく、経済政策や私たちの生活の方向性を示す「経済の体温計」として、重要な役割を担っています。なお、CPIの公表は毎月19日を含む週の金曜日 午前8時30分に行われます。加えて、速報的に東京23区の当月分は毎月26日を含む週の金曜日に発表されます。

消費者物価指数の算出方法

基本的な考え方

消費者物価指数(CPI)を考えるとき、「買物かご」をイメージするとわかりやすくなります。これは、私たちの暮らしに必要な商品やサービスを一つのかごに詰め込み、その合計金額が時間の経過とともにどう変化したかを捉えるという考え方です。たとえば、ある年に30万円かかった同じ買い物が、翌年には31万円になったとすれば、物価は3.3%上昇したということになります。この変化を数値として表したものが消費者物価指数です。

CPIは、「基準時」の買物かごの中身(商品と数量)を固定し、比較対象の時点で同じものを買った場合にどれだけ費用が変わったかを計算します。この方式は「ラスパイレス指数」と呼ばれ、世界各国で採用されています。

消費支出

CPIは「消費支出」に基づいて構成されているため、非消費的な支出は含まれません。以下のような分類がされています。消費支出に限定することで、物価の変動をより明確に把握できるようになっています。

- 消費支出の例

- 食料、衣料、住居、交通、教育など

- サービス(家賃、授業料、医療費など)

- 消費税や酒税などの間接税(価格に含まれている)

- 非消費支出の例

- 直接税(所得税・住民税)

- 社会保険料(健康保険料など)

- 預貯金、株式購入、借金返済などの金融取引

- 土地や住宅の購入費

指数品目

CPIを算出するために、日本全国の消費者が購入する全ての商品・サービスの価格を調査しているわけではありません。調査には限界があるため、家計調査に基づき、支出の大きい代表的な商品やサービス(=指数品目)を抽出し、その価格変動を追跡します。

指数品目は、「食パン」「牛乳」「エアコン」「家賃」「スマートフォンの通信料」など、2020年基準では合計582品目が採用されています。その内訳は、「財」が438品目、「サービス」が144品目で、これらが日本の家計の支出の大部分をカバーしています。

また、指数品目には、単なる商品だけでなく、「持家に住む人が、もし賃貸だったら支払うであろう家賃(=帰属家賃)」も含まれています。これは、住宅購入費そのものは資産形成としてCPIに含めないものの、住宅から得られるサービス(住居に住むこと)に対価を見積もるためです。

指数品目の選定には、総務省が行なっている家計調査のデータが活用されます。これは、全国約9,000世帯に毎月家計簿を記入してもらい、どの品目にいくら支出しているかを把握する大規模な調査です。

指数品目は、「支出が多く、かつ代表性のある商品」が基準となります。たとえば、大豆加工品なら「豆腐」「納豆」「油揚げ」、洗剤なら「台所用洗剤」などが選ばれます。これらは類似商品の価格変動も反映できるように設計されており、選定された品目が他の類似品の値動きも代表する構造になっています。指数品目の選定は、「カバー率」と「効率性」のバランスを取りながら行われます。実際、支出額の上位300品目で全体の90%近くを占めるため、全体の物価動向を把握するには、600品目前後の調査で十分な精度が得られます。

実際に調査する調査銘柄は、指定品目の価格変動を代表するものを選定します。例えば、チョコレートは以下のように基本銘柄が定められています(2021年8月時点)。

板チョコレート、50~55g、「明治ミルクチョコレート」、「ロッテガーナミルクチョコレート」又は「森永ミルクチョコレート」

ウエイト

消費者物価指数は、単純に品目の価格の変化を平均しているわけではありません。それぞれの品目に、家計全体に占める重要度(=支出割合)を「ウエイト」として付けて加重平均しています。

たとえば、米・牛肉・カレールウの3品目について考えてみましょう。米は支出全体の60%、牛肉が30%、カレールウが10%だったとすると、価格が同じだけ変化しても、米の価格変動が指数全体に与える影響は大きくなります。

実際のCPIでも、2020年基準では、例えば「電気代:341」「通信料(携帯電話):271」といったように、各品目に対するウエイトが一万分比で設定されています。これらは家計調査の支出額を基に算出され、年間を通じて固定されます。ただし、生鮮食品のように季節性の強い品目は、月ごとに異なるウエイトを用いています。

価格調査

CPIに用いられる価格は、「実際に消費者が支払う税込の小売価格」です。希望小売価格や定価ではなく、特売などを除いた日常の販売価格が対象です。

価格データの収集は、全国の167市町村において、家電量販店やスーパー、ドラッグストアなど約2.7万店を調査対象として実施されます。また、家賃については、約7千事業所・2.8万世帯から直接聞き取り調査を行います。

調査日は月に1回(原則12日を含む週の平日)で、生鮮食品など価格変動の大きいものは月3回行われます。

近年では、POSデータやウェブスクレイピングを用いたネット価格の収集も取り入れられており、テレビ、パソコン、航空券、宿泊料など、オンライン販売の実態も反映されるようになっています。

消費者物価指数の計算

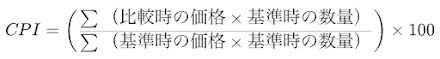

CPIは、「ラスパイレス指数」と呼ばれる手法で計算されます。これは、基準時の買物かごを固定し、その内容を比較時点の価格で購入した場合の総費用の変化を見る方法です。

数式で表すと、以下のようになります。

これは、基準時に比べてどれだけ費用が増減したかをパーセントで示すものです。

実際には、個々の品目の価格変化率に基準時のウエイトを掛け合わせて合計し、加重平均する「基準時加重相対法」という方式(ラスパイレス型)で算出されます 。

たとえば、米20kg、牛肉2kg、カレールウ2箱で構成された買物かごが、2020年は18,500円、2021年は16,600円だったとします。

| 品目 | 基準時 購入量 | 単位 | 基準時 価格 | 比較時 価格 | 基準時 支出額 | 比較時 支出額 | 価格比 |

| q0 | p0 | pt | p0q0 (=w0,i) | ptq0 | pt/p0 | ||

| 米 | 20 | 1kg当たり | 500 | 400 | 10,000 | 8,000 | 0.80 |

| 牛肉 | 20 | 100g当たり | 400 | 400 | 8,000 | 8,000 | 1.00 |

| カレールウ | 2 | 1箱当たり | 250 | 300 | 500 | 600 | 1.20 |

| 計 | – | – | – | – | 18,500 | 16,600 | – |

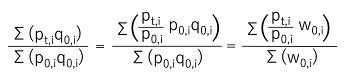

ここで、pは指定品目(調査銘柄)の価格、qは購入数量を表します。添字の0は基準時、tは比較時を表し、iは個々の品目を表します。この時、次の式が成り立ちます。

ここで、w0,iは、ある品目iの基準時のウェイトを示します。

この式に上の例を当てはめてみると、以下になります。

(0.80×10,000+1.00×8,000+1.20×500)/(10,000+8,000+500)

= 0.897

消費者物価指数は上の値を100倍した89.7になります。この場合、物価は約10.3%下落しているとわかります。

この計算方式により、物価の動きから品質変化や構成の入れ替わりといった影響を排除し、純粋な価格の動向を捉えることができます。

なお、ウエイトを表現するときは、通常「一万分比」で表します。一万分比ウエイトは、基準時における総消費支出を10,000として、各品目の支出額を比例換算した値です。

基準改定

消費者物価指数の構成(基準時・指数品目・ウエイトなど)は、5年ごとに改定されます。最新の2020年基準では、2020年を100とし、それ以前・以降の指数をすべて換算して接続しています。

この基準改定により、例えば新しく普及した製品が指数品目に加えられることがあります。時代に即した品目を迅速に取り入れるため、5年を待たずに「中間年見直し」が実施される場合もあります 。

また、改定時には過去の指数も再計算され、異なる基準年の指数を比較できるよう「接続指数」が提供されます。たとえば、2015年基準の指数を2020年基準に変換する場合、以下のような式が用いられます。

2020年基準接続指数

= 2015年基準指数 × 100 / (2015年基準の2020年平均指数)

消費者物価指数の読み方

消費者物価指数(CPI)の数字は、一見すると単なる「物価の数字」に見えますが、読み方を知ると、物価の動きがより立体的に理解できます。本章では、CPIを正しく読み解くための重要な2つのキーワードである「変化率」と「寄与度」について解説します。

変化率

CPIは単体の数値だけでなく、「いつと比べてどう変わったのか」を見ることが大切です。この比較の指標が「変化率」です。変化率は、物価がどの程度上昇または下落したかを示すもので、以下の3つがよく用いられます。

前月比

- 「前月と比べて今月の物価がどう動いたか」を示す指標。

- 季節変動(例:夏服・冬服のセール、野菜の価格変動)を受けやすく、短期的な動向把握に有効。

前月比(%)= (当月の指数−前月の指数)/前月の指数×100

前年同月比

- 「1年前の同じ月と比べて物価がどう変化したか」を示す。

- 季節要因が除かれるため、物価のトレンド把握に便利。

前年同月比(%)= (当月の指数-前年同月の指数)/前年同月の指数×100

前年比・前年度比

- 1年間(または1会計年度)の平均CPIを前年と比較。

- 政策判断や制度改定に使われることが多い。たとえば年金改定に利用されるのはこの「前年比」です。

前年比(%) = (当年の年平均指数−前年の年平均指数)/前年の年平均指数×100

前年度比(%) = (当年度の年度平均指数−前年度の年度平均指数)/前年度の年度平均指数×100

寄与度と寄与度差

変化率が「どのくらい物価が動いたか」を示すのに対して、「寄与度」は、「その変動に対して、どの項目がどれだけ影響したか」を明らかにします。

たとえば、「物価が0.7%下がった」と聞いても、それが電気代によるものなのか、野菜なのか、通信料なのかがわからないので、これを分解して可視化するのが寄与度の役割です。

寄与度は以下の算式で計算します。

項目Aの寄与度

= (当期の項目Aの指数−前期の項目Aの指数) × (項目Aのウエイト)/(総合のウエイト) / (前期の総合指数) ×100

例えば品目ごとのウエイトと指数が以下の表のような場合を考えます。

前年同月比

- 「1年前の同じ月と比べて物価がどう変化したか」を示す。

- 季節要因が除かれるため、物価のトレンド把握に便利。

前年同月比(%)= (当月の指数-前年同月の指数)/前年同月の指数×100

前年比・前年度比

- 1年間(または1会計年度)の平均CPIを前年と比較。

- 政策判断や制度改定に使われることが多い。たとえば年金改定に利用されるのはこの「前年比」です。

前年比(%) = (当年の年平均指数−前年の年平均指数)/前年の年平均指数×100

前年度比(%) = (当年度の年度平均指数−前年度の年度平均指数)/前年度の年度平均指数×100

例えば品目ごとのウエイトと指数が以下の表のような場合を考えます。

| ウエイト | 当年1月指数 | 前年1月指数 | 前年同月比(%) | 寄与度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 総合 | 10,000 | 100.5 | 99.8 | -0.7 | |

| 食料 | 2,626 | 100.2 | 100 | -0.2 | -0.06 |

| 住居 | 2,149 | 100 | 100.4 | 0.5 | 0.10 |

| 光熱・水道 | 693 | 102.8 | 96.1 | -6.5 | -0.46 |

| 家具・家事用品 | 387 | 99.6 | 101.4 | 1.9 | 0.07 |

| 被服及び履物 | 353 | 97.4 | 98.2 | 0.8 | 0.03 |

| 保健医療 | 477 | 100.2 | 99.4 | -0.9 | -0.04 |

| 交通・通信 | 1,493 | 101.6 | 99.9 | -1.7 | -0.25 |

| 教育 | 304 | 102.5 | 99.1 | -3.3 | -0.10 |

| 教養娯楽 | 911 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0.00 |

| 諸雑費 | 607 | 99.8 | 100.6 | 0.9 | 0.05 |

このケースの、光熱・水道について寄与度を計算してみます。

光熱・水道の寄与度 = (96.1 – 102.8) x 693 / 10,000 / 100.5 x 100 = -0.46

この場合、物価全体が0.7%下落したうち、光熱・水道分野が0.46ポイント分を押し下げたことを意味します。

さらに踏み込んで分析するときに使うのが「寄与度差」です。これは「前月と比べて、ある項目の寄与度がどれだけ変化したか」を示します。

例えば、当月のCPIが前年比−0.7%、翌月が−0.5%だった場合、下落幅が0.2ポイント縮小しました。この0.2ポイントの縮小に、どの項目が貢献したかを見るのが寄与度差です。この時、交通・通信の当月の寄与度が-0.25、翌月の寄与度が-0.16だった場合、寄与度差は(-0.16)-(-0.25)=0.09となるので、交通・通信の下落幅が小さくなり、全体のCPI下落幅が0.09ポイント縮小したことが読み取れます。

財・サービス分類による分析

寄与度分析は、10大費目別や財・サービス分類(耐久消費財、エネルギー、生鮮食品など)でも行われます。

たとえば、「生鮮食品・エネルギーを除く総合指数(=コアコアCPI)」は、より基調的な物価動向を知るための重要な指標です。エネルギーや天候など外部要因を除外することで、物価の基礎的な変化を読み解けます。

消費者にとっての「変化率」と「寄与度」

家計にとって「物価が上がったか下がったか」はもちろん大事ですが、「どの分野が原因だったか」を理解することで、生活の工夫や予算の立て方にも活かせます。

たとえば、電気代がCPIの上昇に強く影響しているなら、省エネ対策やプラン変更の検討が有効です。食料品が寄与しているなら、買い物のタイミングや品目を見直すことで家計にプラスの影響があるかもしれません。

生活実感と消費者物価指数

ニュースで「物価上昇率が3.6%」と聞いても、「そんなに上がった感じはしない」「いや、もっと上がっている気がする」と、人によって感じ方が異なります。実際に、消費者物価指数(CPI)と生活実感の間にギャップを感じるという声は少なくありません。

本章では、その“ズレ”がなぜ起こるのかを整理し、実感との関係性について掘り下げます。

なぜ生活実感とズレるのか

まず前提として、CPIは全国平均の統計データであり、「標準的な世帯」をモデルに作成されています。ゆえに、地域差や生活スタイルの違い、収入格差など個人要因は反映されにくいのです。

具体的なズレの原因は以下の通りです。

購入頻度

CPIは代表的な商品の価格の動きを総合した指数です。これに対して、人々の生活実感は、購入頻度の高いものの値動きに引きづられてしまいがちです。

必需品の価格

必需品の価格が上がっていくと物価高の実感が高まります。ウエイトがそれほど高くなくても、必需品の価格上昇が大きい場合、一般に物価上昇感が高まります。

消費構造の違い

CPIは全世帯の平均的な支出構成をもとに算出されます。しかし、実際の生活では世帯ごとに消費の重み(ウエイト)が異なります。

- 一人暮らしの学生:外食・通信費が中心

- 高齢者世帯:医療費・光熱費の割合が高い

- 子育て世帯:教育費や食費が高比重

CPIは、個々の家計に対応する物価の動きを表すのではなく、消費者全体に対する物価の動きを表す指標です。

物価と生活費の動きの差

1ヶ月の生活費が5%増えたとき、物価が5%上昇したと考えがちです。しかし、仮に物価が上がらなくても、以前より購入量が増えたり、高級な商品を買うようになったりしても、生活費は増えます。これは生活水準の向上であって、物価の上昇とは区別して考える必要があります。

最近の米価格の上昇は物価指数にどれだけ影響しているか

米の価格は1年で2倍になったような感覚です。この米の価格がCPIにどれだけ影響するのでしょうか。

最新の「品目別ウエイト(全国)〔2025年3月21日公表〕」によれば、米類のウエイトは一万分比で68です。仮に米の価格が2倍上昇した時の全体への寄与度は、以下のように計算できます(前期100、当期200、総合ウエイト10,000として試算)。

項目Aの寄与度

= (当期の項目Aの指数−前期の項目Aの指数) × (項目Aのウエイト)/(総合のウエイト) / (前期の総合指数) ×100

米が2倍上昇した時の寄与度

= (200-100)x68/10000/100×100=0.68

前年比で総合指数を0.68ポイント押し上げる要因となっているはずです。

米のウエイトが高い家計においては、指数以上に物価高を実感していることと思います。

年金改定と消費者物価指数

年金額の改定については、「年金額の計算と改定の仕組みご存知ですか?改定率の算出方法やここ数年の推移をまとめてみました!」の投稿で詳しく解説しました。賃金の上昇率が物価の上昇率を上回る基本型においては、既裁定者の年金は物価の変動に伴って変更されます。

年金受給者の生活の安定を図るうえで、物価の変動に応じて年金額を調整するのは、一見すると合理的な仕組みに思えます。しかし、CPIが全世帯の支出パターンの平均から求められているため、必ずしも高齢者世帯の実態を反映しているとは言い難い側面もあります。

高齢者世帯の消費構造は一般世帯とは異なり、医療費や光熱費の比重が高いため、CPIの動きが必ずしも実感と一致しないこともあります。60歳以上の世帯における平均支出を元に算出した物価指数を年金額の調整に利用すれば、より実態に近づくようにも感じます。しかし、高齢世帯は保有資産の格差がより大きいと思われるため、総合指数を用いる方がより妥当なのかもしれないとも感じます。

現時点で最も妥当性のある指標として、CPI総合指数の活用は「制度としての正しさ」を持つとは言えると思います。

日銀の「物価安定の目標」

日本銀行は、「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」を理念として、「物価安定の目標」を掲げています。具体的には、消費者物価の前年比上昇率で2%とされています。

ここのところ、CPIの前年比上昇率は2%を超えていますが、日銀としては目標を達成したと捉えてはいないようです。それはなぜなのでしょうか。

結論としては、CPIの前年比上昇率が2%以上でも、それが「持続的で内需主導、賃金と連動した好循環によるもの」ではなければ、日銀は「目標達成」とは見なさないということです。日銀が一時的・外因的なインフレを「健全なインフレ」とは考えておらず、むしろ国民生活を圧迫する「望ましくない物価上昇」と見ているためです。

望ましい物価上昇のポイントは以下のとおりです。

日銀は、単に一時的な物価上昇ではなく、景気の変動などを均して平均的に2%となる「持続的・安定的な」物価上昇を目指しています。

日銀は、企業の継続的な賃上げが物価目標達成の鍵であると強調しています。

日銀は、エネルギーや生鮮食品などの変動要因を除いた「コアコアCPI」を重視しています。

長年のデフレ経験により、日本では「物価は上がらない」という期待が根強く、企業の価格設定や賃金交渉にも影響を与えています。

まとめ

消費者物価指数は、単に価格の上がり下がりを示すのではなく、家計の実態に即した「暮らしの変化」を数値で可視化する指標です。商品やサービスの選定から、ウエイト、価格調査、計算方式、改定プロセスに至るまで、極めて厳密な設計のもとで成り立っています。

今週末にも4月の消費者物価指数が公表される予定なので、その結果も注意深くみていきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士

CFP®️認定者

1級DCプランナー