年金制度には、子どもや配偶者に対する金額の加算制度があります。しかし、基礎年金、厚生年金の違い、老齢年金、障害年金、遺族年金の違いによって、加算される場合とされない場合があります。また、子どもに対する加算では、第1子、第2子と第3子以降で加算額が異なっています。このような背景から、加算方法および加算額の見直しが議論されています。

子どもや配偶者に対する加算額は現在どのようになっているのでしょうか。現在の制度を解説した上で、加算の見直しの方向性について説明していきます。なお、本解説は厚生労働省が公開している社会保障審議会年金部会の資料および議事録(2024年12月)を参考にしています。

- 年金制度における子に対する加算について、制度ごとの差を少なくするように見直しが行われる

- 子に対する加算が増額されるとともに、第3子以降の子どもを含めて一律化される

- 配偶者加給年金は、受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額が減額される

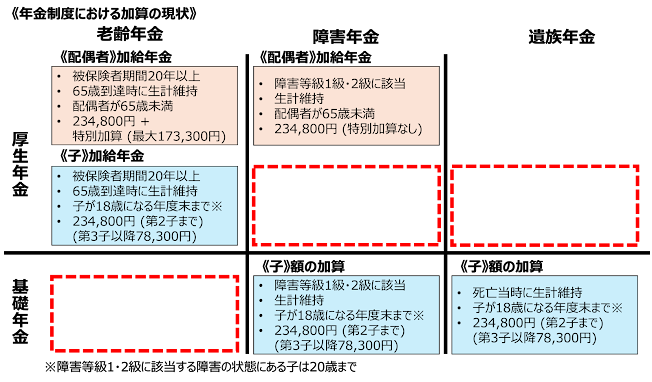

年金制度における子どもや配偶者に対する加算の現状

公的年金制度においては、生活保障を目的としてその扶養実態に着目して、子どもや配偶者に対して金額の加算が行われています。子どもに対しては、障害基礎年金と遺族基礎年金において子どもに係る加算として、老齢厚生年金においては子どもや配偶者に係る加給年金としてそれぞれ支給されています。子どもに係る加算額は、令和6年度は第1子・第2子が234,800円、第3子以降が78,300円とされています。

現行制度では、第3子以降の支給額が第1子、第2子に比べて低くなっていることがわかります。また、赤の点線で囲った部分、老齢基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金においては子どもに対する加算が存在しません。

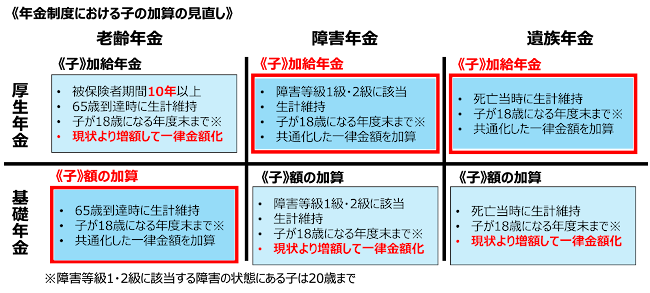

子どもに係る加算の見直し

さて、子どもに対する加算について、どのような方向性で見直しが議論されているのでしょうか。第22回社会保障審議会年金部会2024年12月3日資料1および社会保障審議会年金部会における 議論の整理からポイントを引用しつつ解説します。

- 近年、児童扶養手当や児童手当が拡充されるなど、子ども・子育て支援に関する施策を充実する観点から、子どもへの給付の拡充が図られている。年金制度では、国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置を創設し、子ども・子育て支援を進めている。また、民間企業や公務員においても、被用者に対する扶養手当について子に対する支援を強化する動きが広がっている。

- こうした足もとの変化を受けて、年金制度においても、さらに、次代の社会を担う子どもの育ちを支援し、子を持つ年金受給者の保障を強化する観点から、次のような視点で見直しを検討してはどうか。

具体的には、以下のふたつの見直しが検討されています。

- 多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化)

文字どおりですが、第3子以降減額されている加算を同額化する見直しです。 - 子に係る加算のさらなる拡充

制度面での見直しと金額の見直しのふたつを意味しています。まず制度面では、前章で示した現行制度の図の、赤の点線で囲った部分、老齢基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金において新たに子に係る加算を新設する見直しです。また、金額面では、現在の加算額(令和6年度234,800円)の引上げを意味します。

制度面ではいくつかの細かい見直しも提案されています。

ひとつは、老齢年金における加給年金の被保険者期間の要件を、現行の20年から10年に短縮するというものです。これは、老齢基礎年金の加算措置が追加になれば10年が受給資格期間になるので、厚生年金についても10年に短縮するというものです。

もうひとつは、子に係る加算については、子について国内居住要件を追加するというものです。児童手当や児童扶養手当では、親子双方に国内居住要件が設けられており、それらの要件と合わせることになります。

新しく子の加算を行う部分については、老齢基礎年金について加入期間に応じた金額の調整を行うとされています。これは、遺族基礎年金、障害基礎年金の場合は本体も加算分も定額なのに対し、老齢基礎年金については保険料の免除等があり本体給付の額は様々なので、受給権者間での不公平が生じないような形にする必要があるからです。

具体的には、加算額の満額支給の要件を保険料納付済期間と保険料免除期間の合計月数で25年間(300月)とし、300月に満たない受給権者はその月数に応じて下記の計算で調整するとしています。

子に係る加算額 = 満額加算額 x (保険料納付済月数+保険料免除月数)/300

子に係る加算の全体像は以下のようになります。赤字、赤枠の部分が見直しになる部分です。

増額される金額については、12月の段階では提示されていません。

配偶者加給年金の現状と見直しの方向性

現行制度では、老齢厚生年金・障害厚生年金の受給権を得たときに、生計を維持する配偶者・子がいる場合に、年金給付の額に加給年金額が加算されます。

配偶者加給年金は、一方が65歳以上、配偶者が65歳未満である間、受給権者の老齢基礎年金と配偶者加給年金額を加算した老齢厚生年金により世帯の給付水準を維持するという考え方で支給されているものです。

この配偶者加給年金について、以下の方向性が提示されています。

- 高齢期における就業が進展する中で、65歳前の配偶者が就労して報酬を得ているとしても、受給権者の老齢厚生年金に加算されている加給年金が支給停止されることはなく、加給年金は単に生計維持関係(配偶者との同居と、配偶者の収入が850万円未満であることが条件)にある65歳未満の年下の配偶者がいれば加算されることになる。

- 女性の就業率の向上に伴う共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、扶養する年下の配偶者がいる場合にのみ支給される配偶者に係る加算の役割は縮小していくと考えられることから、現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討してはどうか。

さらに、現行の配偶者加給年金は、本人の年齢に関わらず配偶者の年齢等により受給の可否が決まるため、加算される場合と加算されない場合が出てきます。具体的には以下のようなケースです。

- 55歳の妻が収入850万円未満の場合: 10年間加算される

- 65歳の妻が収入850万円未満の場合: 夫が同年齢でも加算されない

- 55歳の妻が収入850万円以上の場合: 加算されない

- 夫が67歳で老齢厚生年金の繰下げ待機中: 加算されない

このように、現行の配偶者加給年金は、本人の年齢に関わらず配偶者の年齢等により受給の可否が決まる制度です。

見直しの方向性としては現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すとなっています。ただし、具体的な金額、および見直しの施行日については12月の資料では言及されていません。

まとめ

今回は年金制度における子どもと配偶者に係る加算の見直しについて解説しました。子どもに対する加算額は増え、配偶者に対する加給年金は減る方向です。年下の配偶者を持ち、65歳が近づいてきた私にとっては、配偶者加給年金の行方が気になるところです。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

1級ファイナンシャルプランニング技能士

CFP®️認定者

1級DCプランナー